慢性糸球体腎炎とは

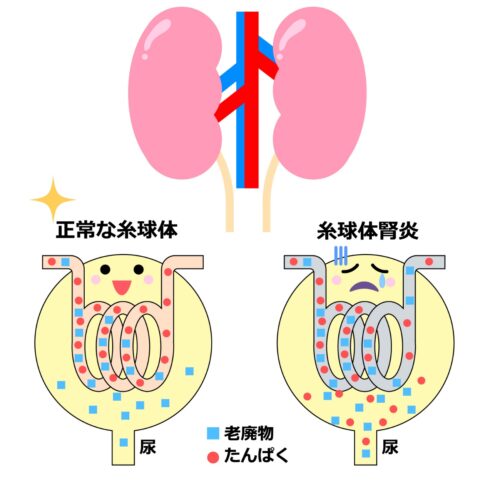

腎臓には、血液中の老廃物や余分な水分をろ過し、尿として排出する「糸球体」と呼ばれるフィルター構造があります。慢性糸球体腎炎とは、この糸球体に慢性的な炎症が起こり、長期にわたって腎機能が徐々に低下していく病気です。炎症によってフィルター機能が障害されることで、本来は尿に漏れないはずの赤血球や蛋白が尿中に現れます。

この炎症が長期間続くことで、糸球体をはじめとする腎臓の組織が徐々に破壊され、腎臓の機能が段階的に低下していきます。初期段階では自覚症状がほとんどないため、健康診断や学校検尿で異常を指摘されて初めて病気に気づくことが多いのが特徴です。

原因とリスクファクター

慢性糸球体腎炎は、IgA腎症、膜性腎症、膜性増殖性糸球体腎炎など、さまざまな腎疾患の総称として用いられています。

発症の主な原因として、免疫系の異常が深く関与していると考えられています。特に日本で最も頻度の高いIgA腎症では、免疫グロブリンA(IgA)が糸球体に沈着し、持続的な炎症を引き起こします。

主な症状と臨床経過

慢性糸球体腎炎の初期症状は目立たないことが多く、血尿や蛋白尿が最初の兆候となることが多いです。これらの異常は、健康診断や学校検尿で発見されることが一般的です。進行すると、むくみや高血圧、倦怠感などの症状が現れ、腎機能の低下が進行します。

初期症状・検査異常

- 血尿:目には見えないが尿検査で検出される顕微鏡的血尿が多く、健康診断で偶然見つかることが多いです。

- 蛋白尿:初期には軽度から中等度の蛋白尿として現れます。

進行期の症状

- むくみ(浮腫):特に顔面や足のむくみが目立ちます。

- 高血圧:腎機能低下に伴い血圧管理が困難になります。

- 倦怠感や疲労感:慢性的な体調不良として現れます。

- 尿量の減少:腎機能低下に伴い尿量減少が見られることがあります。

腎機能が大きく低下した場合にみられる症状

- 食欲不振:腎機能低下に伴う尿毒症症状の一部として出現します。

- 貧血:血液を作るホルモンの産生低下によるものです。

- 骨代謝異常:カルシウム・リン代謝の異常を認めます。

- 心血管系合併症:動脈硬化の進行や心不全のリスクが増大します。

病気の進行は個人差が大きく、数年で腎不全に至る場合もあれば、数十年にわたって軽度の異常にとどまる場合もあります。定期的な経過観察により、個々の進行パターンを把握することが重要です。

診断方法

慢性糸球体腎炎の診断には、段階的なアプローチが必要です。

基本検査

- 尿検査:血尿、蛋白尿、尿沈渣の詳細な検査

- 血液検査:腎機能(クレアチニン、尿素窒素)、電解質、免疫学的検査

- 画像検査:腎臓の大きさや形態を評価するための超音波検査やCT検査

確定診断

腎生検(腎組織生検)は、慢性糸球体腎炎の確定診断と病型分類のために不可欠な検査です。局所麻酔下で腎臓の組織を採取し、顕微鏡を用いて詳細に観察します。これにより、具体的な病型の診断、病気の活動性、進行度の評価、治療方針の決定が可能になります。 腎生検は入院を要する検査ですが、診断精度の向上により適切な治療選択が可能となっています。

治療方法

慢性糸球体腎炎の治療目標は、病気の進行を抑制し、生活の質を維持・向上させることです。治療内容は、個々の病状や進行度に応じて異なります。腎臓の機能を守り、病気の進行を遅らせるためには、早期発見と治療が重要です。

薬物療法

- 血圧管理:ACE阻害薬やARB(アンジオテンシン受容体拮抗薬)を第一選択とし、糸球体内圧を下げて腎保護効果を期待します。

- 蛋白尿管理:蛋白尿の減少は腎機能保護の重要な指標です。ACE阻害薬やARBによる薬物療法に加え、食事療法との組み合わせで効果を高めます。

- 免疫抑制療法:活動性の高い炎症に対しては、ステロイドを用いた抗炎症療法を行います。ステロイドの効果が不十分な場合には、免疫抑制薬を併用します。

- 対症療法:むくみに対する利尿薬、貧血に対するエリスロポエチン製剤、骨代謝異常に対するビタミンD製剤やリン吸着薬など、症状や合併症に応じた治療を行います。

非薬物療法

栄養管理:塩分制限、適切な蛋白質摂取量の調整、カリウムやリンの制限など、腎機能に応じた食事療法を実施します。管理栄養士との連携により、個々に適した食事指導を行います。

生活習慣の改善:禁煙、節酒、適度な運動、ストレス管理、十分な睡眠など、包括的な生活習慣の見直しを行います。これらは腎機能保護だけでなく、心血管疾患の予防にも重要です。

腎代替療法

腎機能が高度に低下した場合には、血液透析、腹膜透析、腎移植などの腎代替療法を検討します。年齢、社会的背景、合併症などを考慮して最適な治療法を選択します。

定期的なフォローアップと予防

慢性糸球体腎炎は、症状が軽微でも病気が進行していることが多いため、定期的な診察・検査による経過観察が非常に重要です。血圧や尿検査、血液検査を通じて、腎機能の変化を早期に把握し、必要に応じて治療を調整します。

風邪やストレス、脱水などが引き金となって急激に悪化することもあるため、体調の変化には常に注意を払い、自己管理と医療機関でのフォローアップを継続することが望まれます。